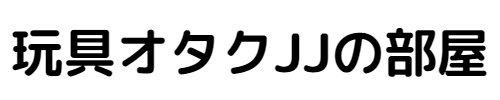

社会の変化がますます加速する昨今、幼児期にどんな教育環境を選ぶかが、子どもの可能性を広げると考えています。

理系や文系といった違いは、進学や就職だけではなく、普段の生活や学校での経験にも影響します。

AIやロボットなど最新技術の発展により、『理系』的な知識やスキルが重視される傾向が高まっており、子育て世代にとって見逃せないテーマだと思います。

これからの世の中はAIなど最新技術がますます生活に広がり、理系の力が求められる時代です。幼児期から理系的な考え方や興味を育てることは、子どもが未来で活躍できる大きな土台になります。親として、まずは理系の可能性を知り、一緒にワクワクする学びの時間を作ってあげましょう。

①理系と文系の違い

②AI時代に求められる理系的思考の重要性

③幼児期から理系教育を取り入れるメリットとポイント

気になる方は是非覗いてみてください。

理系と文系の違い

幼児の成長発達は一人ひとり異なりますが、「数字や実験が好き」「絵本や会話を楽しむ」など、すでに理系・文系的な特性が日常の中で見え始めています。

どちらの得意分野も子どもの未来の選択肢を広げる大切な個性。

まずは違いを知り、子どもの強みや特性を見つけることがスタートです。

幼児期から現れる理系・文系の傾向

幼児期の子どもはみんな可能性がいっぱいです。

理系の傾向が強い子は、積み木やパズル、ブロック遊びが大好きで、どうして積み上がるのか、どんな仕組みなのかを考えるのが得意です。身近な自然や機械、数字にも興味を示します。

一方で、文系タイプの子はお話作りや絵本、ごっこ遊びが好きで、想像力豊かに物語をつくったり、会話や歌を楽しんだりします。どちらか一方だけでなく、両方の力をのばしてあげることが大切ですね。

多くの選択肢

将来、高校や大学、大学院、学部を選ぶ時だけでなく、子どもたちが興味を広げる過程そのものが大切です。

幼児期の経験や好きなことは、小学校・中学校・高校、そして進学や職業選択にまで影響することがあります。

好きな遊びや得意な分野を見守りながら、学問の選択肢を一緒に考えていく姿勢が、こどもの成長を豊かにします。

「どんな分野でも未来の可能性につながるよ」と、温かく背中を押してあげましょう。

AI時代の今、なぜ理系教育が必要なの?

AIやデジタル技術が社会のあらゆる面で活用され、将来の仕事や生活が大きく変化するこれからの時代。

数字や科学への興味、問題解決力や論理的な思考は、今、幼児期から少しずつ育てたい“未来を生き抜く力”です。

理系の素養がなぜ注目されているのか、背景や理由をわかりやすく紹介します。

理系的思考が社会でも活用される時代

今の社会では、理系的な分析力や物事を深く考える力がとても必要とされています。

AIやロボット、データの世界など、理系的な知識を持つ人がさまざまな分野で活躍しています。

子どもたちが「どうして?」「なぜこうなるの?」と疑問をもった時は、その気持ちを大切にしてあげましょう。

小さな興味や疑問を深めることが、将来の大きな力になっていきます。

もちろんハード面があってのソフトですからモノづくりも理系的な素養が求められます。

幼児期が「理系脳」発達のゴールデンタイム

幼児期は「理系の芽」を育てるゴールデンタイムです。

「数っておもしろい!」「どうやってできているの?」そんな興味を持ったときは、身近な実験や観察、組み立て遊びを一緒に楽しんでみてください。

簡単なものから始めれば十分です。幼い頃の「できた!」の経験が、学校や社会での学び・探究心につながります。

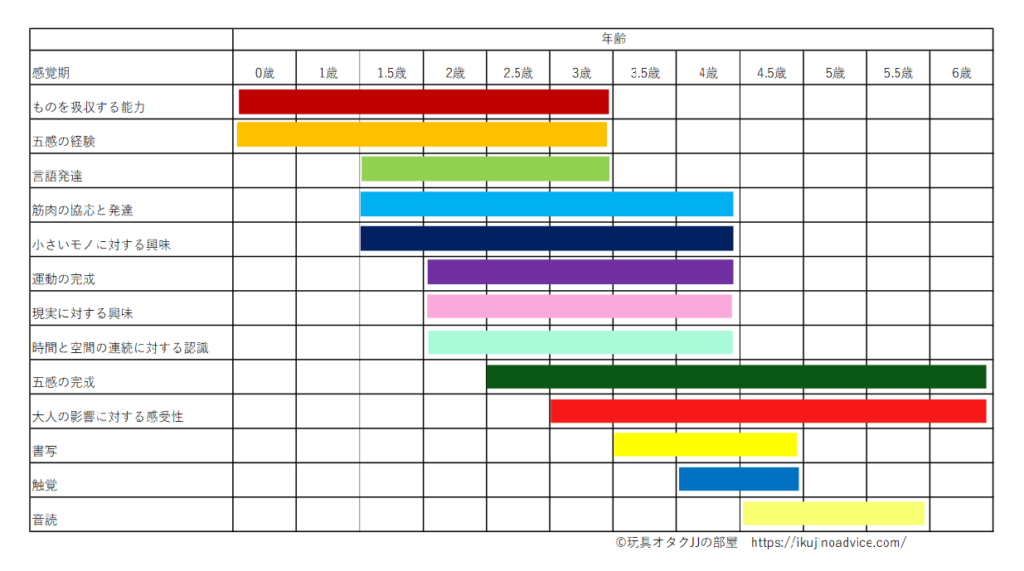

モンテッソーリ教育で説かれている敏感期を見ても、幼児期の重要性がわかります

何気ない日常が、大きな成長のきっかけになります。

その学びで注目されているのがSTEM/STEAM教育です!

▼創造力や思考力をSTEAM教育を通じてお子様に身につけたい方へ

幼児期にできる理系・文系バランス良い育て方

理系・文系の枠にこだわらず、どちらもバランス良く伸ばせるのが幼児期の強みだと思います。

好奇心や「なぜ?」と感じる気持ち、自由な遊びや体験を通じて、幅広い分野への興味や基礎スキルが自然に身についていきます。

家庭でできる簡単な工夫や、子どもの個性に合わせたサポートのヒントをまとめます。

家庭でできる実践的な工夫

日々の生活の中で「どうして?」「なぜ?」と一緒に考えることは、理系も文系も伸ばせる素敵な方法です。

たとえば料理やお風呂、片付けなど“身近な家事”も立派な学びの場。積み木やパズルで空間や形を感じたり、絵本で言葉を楽しんだり…どんな遊びも子どもには大切な経験です。

いつも温かい気持ちで見守ってあげる工夫が、子どもの個性を引き出します。

★自然体験もおすすめです。

ゼリーや氷作りで「温度」や「固まる」現象を一緒に観察したり、

車や冷蔵庫などの仕組みを紐解いたりなど、こどもの興味を広げてみよう!

結果より「考える過程」や「専門知識への興味」を重視

幼児期は結果や答えだけでなく、どうやって考えたのか、興味を持ったことを一緒に振り返ることが大切です。

一人ひとり違う道筋で成長していくから、自分の考えややり方を認めてもらうことで、子どもは自信を持ちます。

「それいい考えだね」「面白いね」と共感しながら見守ることで、好奇心と学ぶ力はどんどん育っていきます。

専門的な領域が好きなら、それを伸ばしてあげるのも親の役割だと考えます。

「どうしてこう思ったの?」を一緒に話し合う時間を作ってみるのもいいですね!

最新技術・社会とのつながりを学ぶ習慣

AIやロボット、データ・システムなど最新の技術が身近な時代。

幼児期の子どもたちにも大人と同じように“社会にどう関われるか”をイメージできる探究心や主体性が求められています。

科学館や企業ギャラリー、工場見学などを楽しむ

科学館や企業ギャラリー、工場見学などで実際のテクノロジーや仕組みを見るのもとてもおすすめです。

企業のギャラリーや工場見学は無料のところもあるので、近所の施設を探してみるのはいかがですか。

我が家ではゴミ処理や上下水道施設、企業ギャラリーなどへ行き、様々な技術に触れられるようにしています。

調べると意外と多くありますよ!

AI・データ・システムに親しむ

AIやデジタル技術は今や生活のあちこちに登場しています。

おうちでも、「家電のしくみ」「自動ドアの仕組み」「お天気アプリ」など、“科学のタネ”を一緒に探すと楽しいですね。

身近なものをきっかけに、「これってどう動いているの?」と親子で話すだけでも充分。難しく考えず、一緒に不思議を見つけてみましょう。

スマホのお天気アプリで今日の天気を親子で予想!

社会・人間・国際分野への関心も大事

理系的な思考や知識だけでなく、「人の気持ち」や「社会」「世界の国々」にも興味を持てると、子どもの視野はどんどん広がります。

身近なできごとや友だちとのやりとり、ニュースをひとこと解説してあげるのもおすすめです。

さまざまな分野に関心を持つことが、将来の進路選びやお仕事にもきっと役立ちます。

世界の国旗を親子で覚えてクイズする!お祭りやイベントに行ってみる!

AI時代を生き抜く力を育てる!理系教育と幼児期から始める理由まとめ

AI時代に「理系教育」への注目が高まる一方、文系的な柔軟性や社会性の育成も欠かせません。

幼児期は、子どもの興味や強みを理解し、家庭・教育環境でバランスよく成長を支援することが、将来の進路選択、社会での活躍につながります。

理系の力は、単に学問だけでなく、未来の社会で必要な論理的思考力や問題解決力の源です。

幼児の今から理系的な素養を伸ばすことで、AI社会で子どもが自信と可能性を持って成長できるよう応援しましょう。

将来、どんな道を選んでも、この基礎がかならず生きてきます!

▼創造力や思考力をSTEAM教育を通じてお子様に身につけたい方へ

最後までご覧いただき、ありがとうございました。