近年、都市化やスマートフォンやパソコンの普及により、子どもたちが生き物と触れ合う機会が減少しています。

そのような時代ですが、

生き物との関わりや自然体験は子どもの成長に重要な役割を果たすと筆者は考えています。

本記事では生き物との関わり、触れ合いが子どもの成長にもたらす影響について考察したいと思います。

「生き物との関わりや自然体験」を取り入れる工夫も紹介します。

興味があれば覗いてみてください。

本記事には文部科学省やそのほかHPへのリンクが貼り付いていますので気になる方は是非参考ください。

なぜ生き物や自然体験は子どもにとって魅力的なのか

好奇心旺盛な子どもたちにとって、生き物(動物や虫など)は特別な存在です。

その理由として、生き物(動物や虫など)の反応や予測不可能な動き、特徴などが挙げられます。

例えば、犬や猫などの人間に距離が近い動物は子どもの行動に反応し、予期せぬ動きをすることで子どもの好奇心を刺激します。

ほかにもシンプルに「好き」だったり、「かっこいい」「かわいい」などもあります。

私も小さいころはカエルやトカゲ、カブトムシなど大好きでした!!

生き物との関わりや自然体験が子どもに与えるメリットや影響、効果

生き物(動物や虫など)への興味関心や自然体験が与えるメリット・影響を解説しています。

・好奇心と学習意欲の向上

・思考力が育つ

・心理的効果:心の安定

文部科学省においても「青少年の体験活動の現状について」で、

・自然体験を多く行った者ほど、自己肯定感が高くなり、道徳観・正義感があるという傾向

・自然の中での遊びを多く行った者ほど、コミュニケーションスキル、礼儀・マナー、健康管

理スキル、課題解決スキルがあるという傾向

・自然の中で遊んだことや自然観察をしたことがある者ほど、理科の平均正答率が高いと

いう傾向

を述べています。

引用元:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/036/shiryo/1379441.htm

モンテッソーリ教育の文化(自然)教育にも取り入れられています!

引用元:https://sainou.or.jp/montessori/about-montessori/index.html

生き物との関わりや自然体験が与えるメリット①好奇心と学習意欲の向上

生き物を動物園や水族館で観察したり、自然の中での生き物の住んでいる環境や他の動植物との関わりなどを興味深く観察することで、自ら発見する楽しさや、もっと知りたいという気持ちが育っていきます。

その気持ちを図鑑で調べたり、本を読んで知識を得る楽しさを体感することができます。

幼いころの身近な生き物へ抱く興味関心は、やがて幅広い分野においても好奇心や探求心を持って接することができるようになるでしょう。

貪欲に学ぶ姿がとても眩しいですね!!

生き物との関わりや自然体験が与えるメリット②思考力が育つ

生き物に興味を持ち、変わった性質を知ることで、「なぜ?」という疑問を持つようになります。

疑問に対して自分で理由を予想したり、図鑑などで調べて答えが分かることで、思考力が養われます。

「なぜ?」という疑問に対する思考力が育っていくことに期待できますね。

自分で調べている癖がつくと後々それが財産になりますね!

生き物との関わりや自然体験が与えるメリット③心理的効果:心の安定

「ペット療法」や「アニマルセラピー」という言葉があるように、動物を飼ったり、触れ合うことによってストレス軽減効果があることがわかっています。

特に子どもには、動物に触れることで、精神面だけでなく学習面にも好影響を与えるとして、犬などの動物に読み聞かせを行うなどの「動物介在教育」という取り組みもあります。

動物との触れ合いは子どもの心を安定させる効果があるため、発達障害の子どもに寄り添い自己肯定感を改善する効果も認められています。

アニマルセラピーは、動物とのふれあいや関わりを通じてQOL(生活の質)を向上させることを目的とした活動で、身体的・生理的効果(リラックス・リハビリ効果、活動意欲の増加等)、心理的効果(情緒の安定、素直な感情表現等)、社会的効果(社会との交流、会話の促進等)が期待されています。

引用元:https://kokoro-therapy.club/ 一般社団法人アニマルセラピーこころサポート協会

動物を介在させる活動が人間の心身の健康や教育に果たす役割について研究・実践を促進する学会もあります。

特定非営利活動法人動物介在教育・療法学会 https://asaet.org/

子ども(2~5歳)の生き物や自然体験との関わり方

この時期の子どもたちは、絵本や図鑑、映像作品などを通じて動物などの生き物と出会い、多様な生き物を認識し始めます。

おもちゃとは異なる自発的な動きをする存在に興味を示し、人間らしさとそうでない部分を認識し始めます。

ただ、個別の動物含めた生き物への関心のまま終わってしまう傾向があるため、多様な生き物に触れる機会を提供することが重要です。

その興味関心をさらに発展させたいですね!

▽次で、我が家で取り入れている工夫を紹介します!

我が家の子どもの自然体験「生き物との関わりを養う」工夫:観察

我が家の「生き物への興味関心を養う」工夫の紹介したいと思います。

生き物への関心のまま終わらせないようにしたい!

その興味関心をさらに発展させたい!

という想いから観察⇒図鑑や絵本⇒そこから興味関心をさらに広げてみるというサイクルを意識しています。

子どもの関心をよく見てみましょう!

子どもの自然体験「生き物との関わりを養う」昆虫採集

身近な公園や自然のなかへ観察へ行こう!

網さえあれば、昆虫や爬虫類、魚など多くの生き物を採集することができます。

カゴがなければ捕まえてその場で説明してみるのもいいかもしれません。

この写真は、テントウムシ(ナミテントウ)を教えてあげていました。

慣れてきた二歳の子は掴んで、バッタの身体を観察していました。

ついこの間まで触れなかったので、成長を感じます。

色々な生き物を見て、知見を広げてほしいですね

子どもの自然体験「生き物との関わりを養う」水辺でガサガサ

川や池、湖などが近くにある方は、ガサガサがおすすめです。

子どもたちにとっては、とても新鮮で刺激的です。

タモ網で水辺の生き物を捕まえる 〜ガサガサ について詳しいサイトリンク

参考リンク:https://www.kawa-asobi.net/gasagasa/20140622_6

ガサガサをして捕まえた魚を観察!

この川では、アメリカザリガニやスジエビ、ヤゴ、メダカなどがいました。

ガサガサしているときの写真は撮り損ねました!悲

ガサガサにハマった子どもたちは、長い時間ガサガサしていました。

子どもの自然体験「生き物との関わりを養う」ザリガニ釣り

簡単に釣れるものといえば、ザリガニ!

持ち帰らず、釣ってリリースする分には手軽に出来ます。

用意するのは糸、するめ、木の棒の3点です。

するめを糸にくくりつけザリガニの前に垂らせば、すぐ食いつきます!

簡単に釣れるので、水生生物の釣りの楽しさを味わえます。

我が家のこどもたちの釣りデビューはザリガニ釣りでした!

子どもの自然体験「生き物との関わりを養う」動物園や水族館

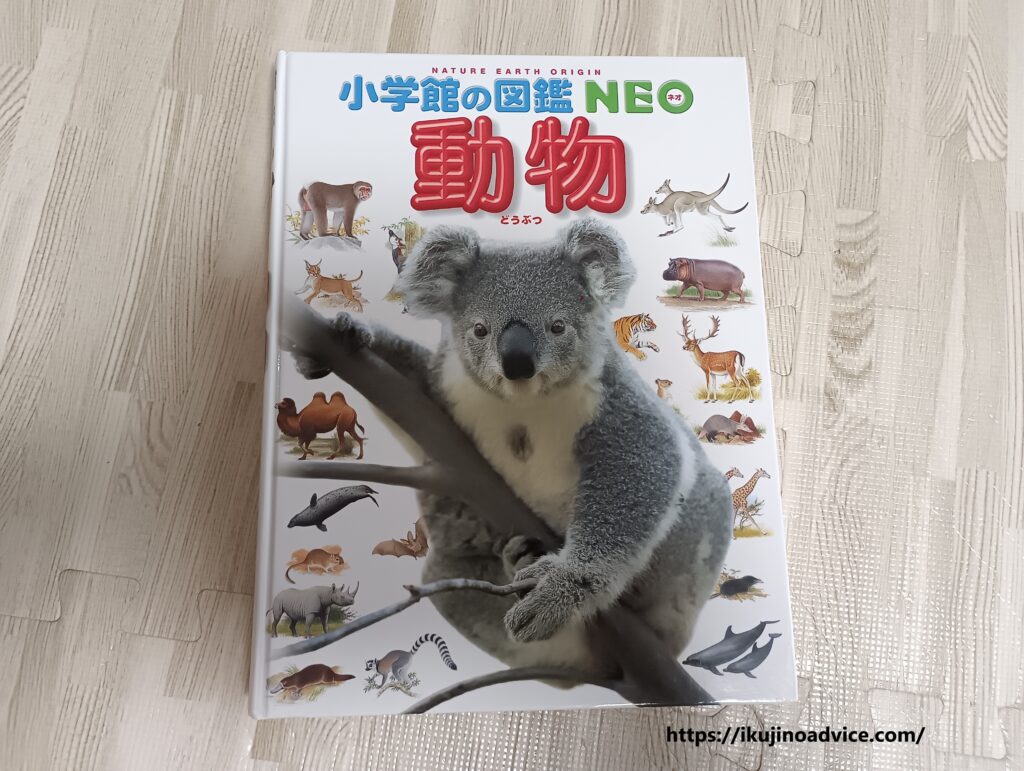

まずは動物園や水族館へ行ってみよう!

そんな動物がいるかな?

魚?爬虫類?両生類?鳥?

色々な生き物を見たり、触れ合ってみましょう!

好奇心旺盛な子どもですから、どれかが必ずヒットします。

最も興味関心が高い生き物にフォーカスして深堀や広げてみましょう!

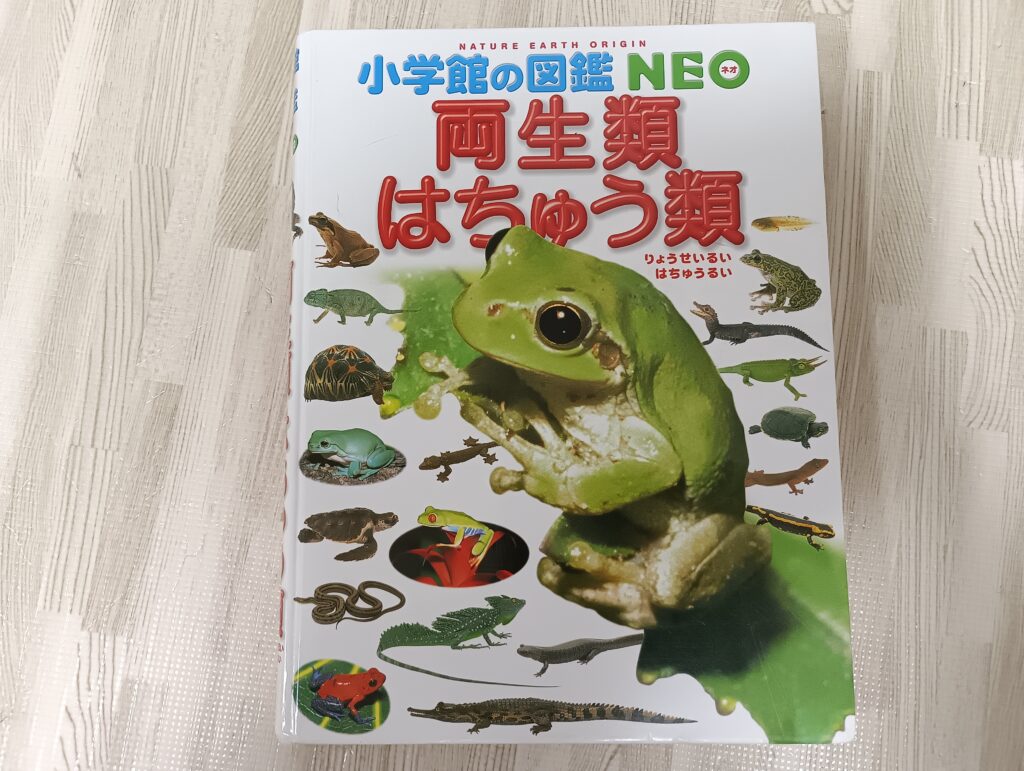

娘(3歳のとき)はカエルにハマりました!

▼キッズトイってどうかな?思われている方向けの記事です。

子どもの自然体験「生き物との関わりを養う」観察したら図鑑や絵本を見てみよう!

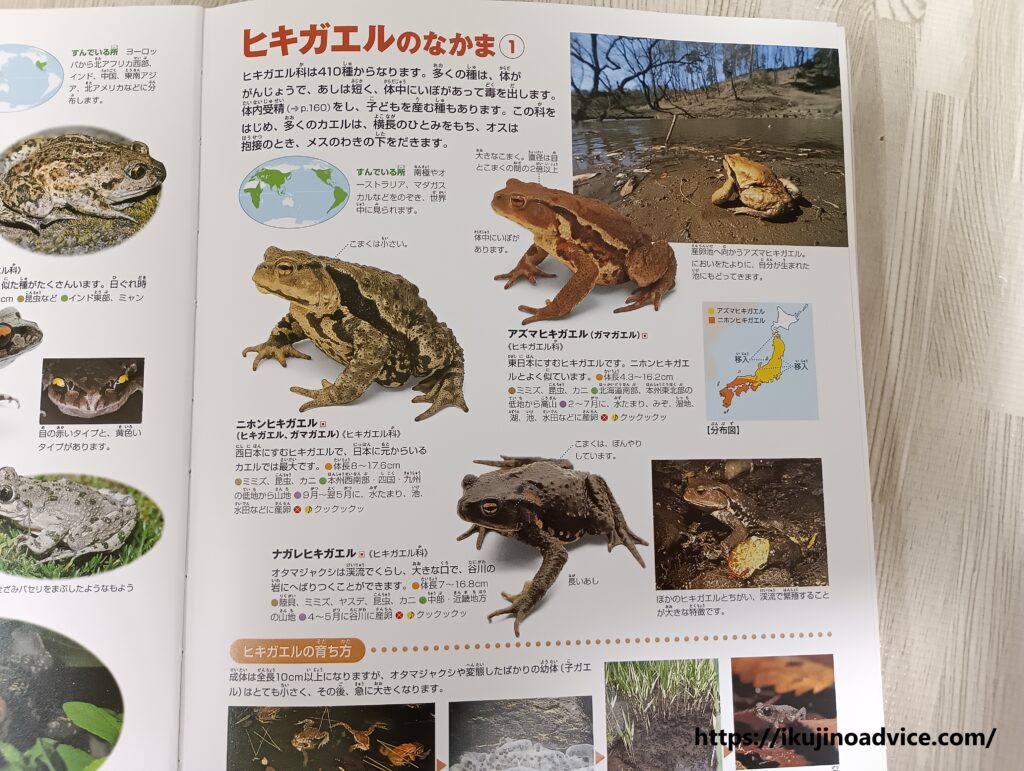

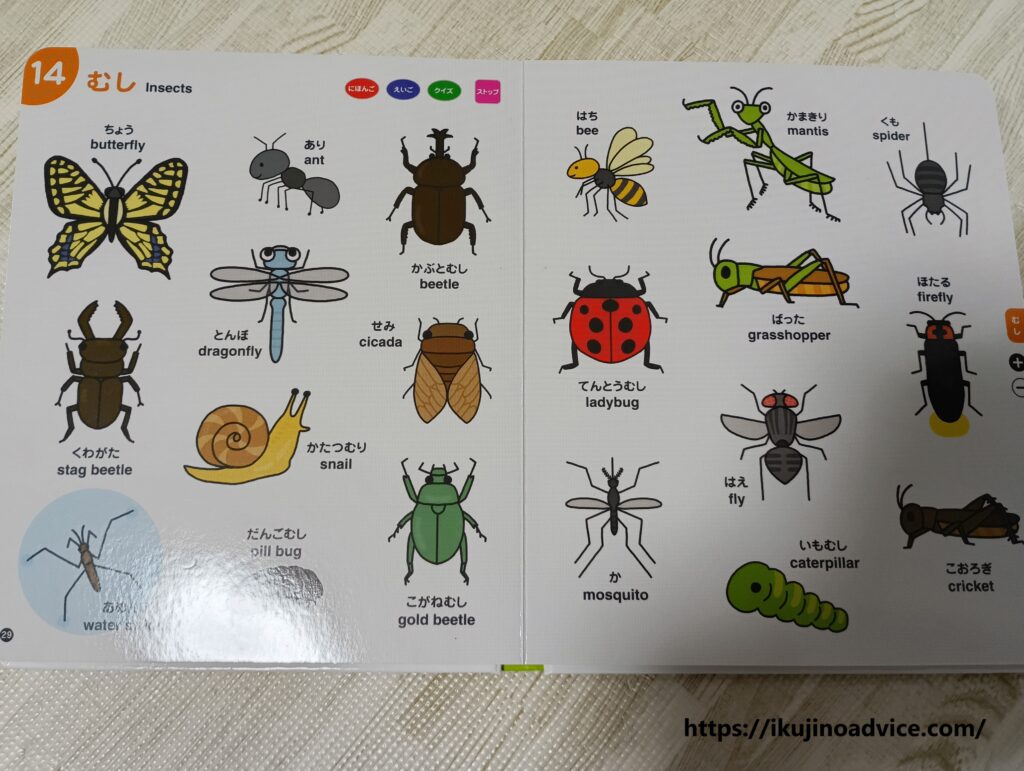

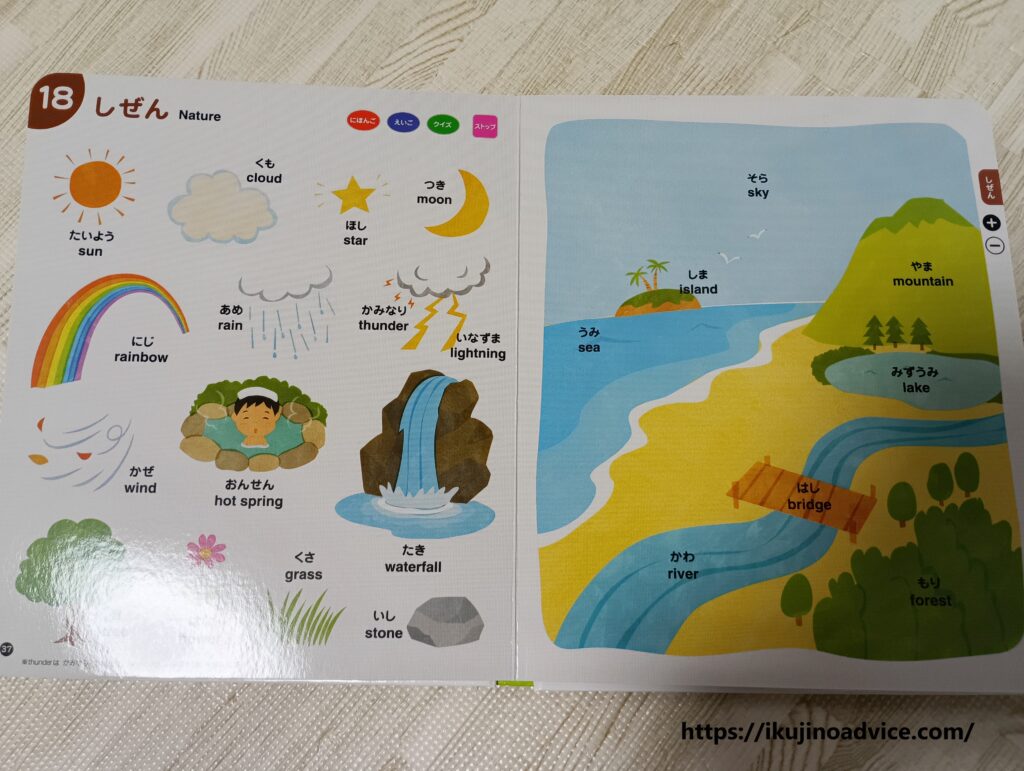

観察や見に行った生き物を図鑑などで一緒にチェック!!

一緒にチェックが大事だと思います。

今日はこの生き物を見たね~等のコミュニケーションが取れますし、是非一緒に見てください。

絵本とかでもいいかもしれません。

娘は自然公園や動物園などで見たカエルにハマったので、カエルが主人公や物語の中心になるような絵本などで楽しんでくれています。

このように見た生き物をあとでおさらいできれば、図鑑でも絵本でもなんでもいいと思います。

興味あれば食いつきます!

子どもの自然体験「生き物との関わりを養う」興味を広げてみよう!

興味のある生き物が出てきたら、図鑑や絵本でその生き物の住んでいるところや食べ物などを教えると広がりを実感します。

例えばカエルにハマった娘は、「カエルどこにいるんだろ~?」「カエルのごはんは?」など聞いていたので図鑑でこういうところに住んでて、こういう昆虫を食べたりしているんだよ と教えると、

そこに行ってみたい!やその昆虫を見てみたい!となり、子どもなりに興味が広がっていきます。

それをまた観察や見にいくと、とても楽しい側面が現れると思います。

積極的になりました!

子どもの自然体験「生き物との関わり」を養う工夫まとめ

いかがでしたでしょうか。

観察 ⇒ 図鑑や絵本で一緒にチェック! ⇒ 興味を広げる

もし我が家の工夫がいいなと思ったら是非取り入れてみてくださいね。

モンテッソーリ教育の家事・生活実習編においても「自然を学ぶ」重要性を説いています。

気になる方はこちらから

子どもの興味を探してみましょう

子どもと生き物との関わりを養う工夫:スケッチやお絵描き

子どもの生き物との関わりを養う工夫には、スケッチやお絵描きなどもおすすめです。

まだ上手に絵が描けない月齢でしたら自由に描いてもらうのもいいですね。(この写真がまさに低月齢時)

自分で見たもの・見ているものを自分で絵にする(表現)ことにとても良い影響を与えると考えます。

・創造力・発想力の向上

・観察力の発達

・集中力の向上

・自己表現

我が家では、公園や自然の中へ遊びに行く際にはなるべき絵の具やお絵描きセットを持参するようにしています。

ご参考になれば幸いです。

生き物との関わりや自然体験が子どもに与えるメリットや影響、効果まとめ

・好奇心と学習意欲の向上

・思考力が育つ

・心理的効果:心の安定

私たちの役割は、子どもたちが安全に、そして楽しく生き物と触れ合える場所や機会を作ることだと思います。

例えば、公園や川などで虫探しを一緒にしたり、家でペットを飼ったり、動物園や水族館に行ったりすることで、子どもたちは多くのことを学び、成長していきます。

子どもたちが生き物と関わる機会を大切にし、そのサポートをしていけたらいいですね!

最後までご覧いただきありがとうございます。

参考

文部科学省 引用元:https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/036/shiryo/1379441.htm